タロットの小アルカナのワンドの8・カップの8・ソードの8・ペンタクルの8の意味をまとめました。正位置・逆位置のほか、恋愛、仕事などそれぞれのシュチュエーション別の意味を学ぶこともできます。

(2023/07/19更新)

解説動画

1.各スートの8のカードの特徴

今度は8のカードだね。8のカードはちょっと抽象的でわかりにくいカードが多い気がするな

確かに、ワンドの8とか、初めて見たとき、「何これ」って思ったもんね。

だよねえ。突然漫画の集中線みたいなの出てきたもんね。

8のカードって全然共通性がないように見えるんだけど何を表してるカードなの?

8のカードは各スートが完成・次の段階に向かうために必要なステップが描かれてるよ。だから各スートの結末である、10のカードと見比べてみてもいいかもね

7までのカードが、10の完成を目指すためには何が必要かが描かれてるってこと?

そうなるね。たとえば、一見意味不明な8のカードも、10のオーバーワークの状態に行き着いてしまう転換点だと考えると、「やることをはっきりと方向づけて力を集中させること」が、最終的なオーバーワークに繋がるって取れるよね。

そんな感じで、他のカードも「10の結末を迎えるためにはどんな転換が必要か」って考えると理解しやすくなると思うよ。

「8」のカードがあらわすもの

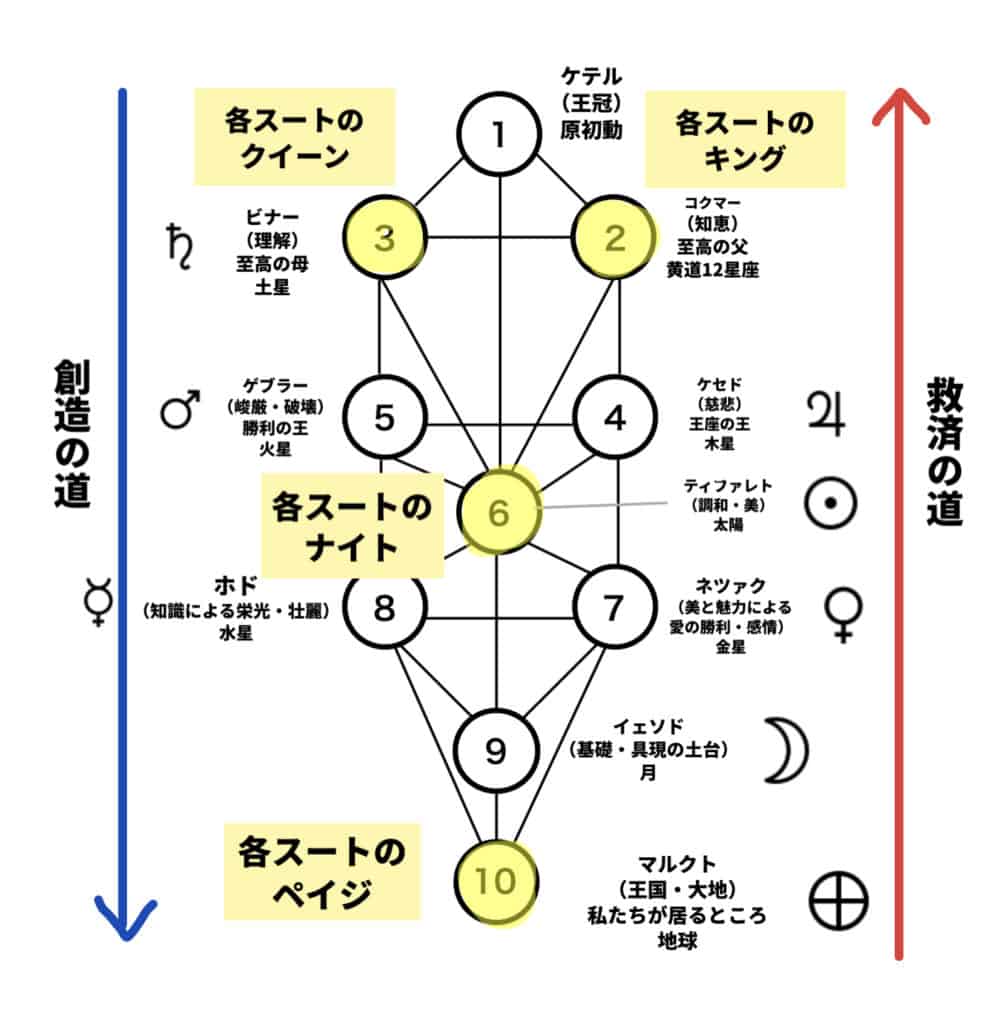

小アルカナの各カードはセフィロトの木の各セフィラに対応しています。

8のカードは第8のセフィラである「ホド」に対応しています。

ホドは「栄光」を表し、8のカードは、それぞれのスートが、各スートの完成のためにはどのような転換が必要かを描いたカードになります。

エリファス・レヴィは8に対してこのような説明を加えています。

原因は結果を通して現われ、結果は原因とつりあう。「神の言」、「唯一無二の言葉」、「聖四文字」も四組の創造によって確認されたのである。人間の生殖力は神の生殖力の証明である。神の名「イォド」とは「第一原理」に備わって不滅の精力である。己れの姿を無限に拡大することによって「神」なるものを理解したとき、人間は自分が「神」の姿になぞって作られたものであることを理解したのである。

「神」を無限大の人間と理解したとき、人間は自分に向かってこう言ったのである。私は有限の「神」であると。

(中略)

己れの判断の基盤そのものを帰納的(ア・ポステリオリ)に確立したのちに、すなわち照応の普遍的法則を通じて、原因の活力そのものの中に含まれている結果から原因を理解したのちにはじめて先験的(ア・プリオリ)に判断するという点において魔術は神秘主義と異なる。従って隠秘学においては一切が現実的であり、理論は経験の基礎の上においてのみ確立される。

(中略)

言い換えれば原因において真実であるものは結果においても実現される。実現されないものは存在しないのである。言葉の実現、これが正しい意味における「言」である。人文書院 エリファス・レヴィ「高等魔術の教理と祭儀」ー教理篇ーより

8についての説明の中で、レヴィはいくつか対になるものをとりあげています。

- 「神」ー「人間」

- 「帰納的」ー「先験的」

- 「原因」ー「結果」

物事が「現実」になるとき、先立つ「概念」と、それに伴う「実行」があります。「概念」と「実行」は独立しておらず、実行から概念を辿ることもできれば、概念から実行を導き出すこともできます。

8はそのあとの9を経て、最終結果である「10」に行き着きます。その「10」に向かうための「概念」と「実行」の接続点である8では、10である結果にむかうために。実現のステージへ向かうために必要なステップが寓意されています。

そのため、ここでの「栄光」とは、概念の「完成」のためにもたらされる具体的な変化と考えるのがいいのではないかと思います。

2.各カードの一般的な意味

なるほどねえ。10のカードにむかうために必要な変化が描かれてるってことなんだね。ワンドの8やペンタクルの8なんかは、そう思うと結構イメージがわきやすいね。でもカップの8やソードの8はわかりにくい気がするな

そうだねえ。この2枚のポイントは、カードを細部までよく観察することかもしれないね。

どういうこと?

ホップはこの2枚のカード、パッとみた時にどんな印象をもった?

えーっと…カップの8は何か嫌なことがあってがっかりしちゃって、旅に出ちゃってる感じで…、ソードの8はなんか捕まっちゃって絶体絶命ってかんじかな?

そうだね。パッとみた感じだと、カップの8は失望のカードに見えて、ソードの8は拘束されちゃって大ピンチに見える。でもそれにしてはちょっと変なところがカードにあるんだ。

まず、カップの8だけど、ここまでのカップのカードで落胆してるカードって他にもなかった?

落胆?っていうとカップの5かなあ?

そうだね。ちょっと2枚のカードの、とくに「カップ」を比べてみようか。何か気がつくことはないかな?

あ…、カップの5は中身がでちゃってダメになったカップをみて落胆してるけど、カップの8ではカップは全部きれいなままなんだね。

そう。カップの8はわざわざきれいなままのカップが描かれてる。しかも描かれてる人物は、カップの5と違ってもはやカップすらみてないんだ。

そうすると、この人、ダメなことがあってがっかりしちゃったからどっかにいっちゃってるわけじゃないってこと?

落胆がないかどうかまではわからないけど、少なくとも「受け取ったカップに問題があったから手放した」って感じじゃなさそうだよね。

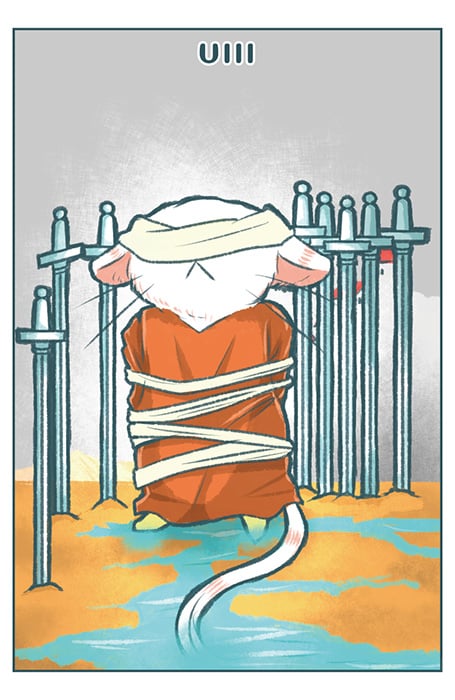

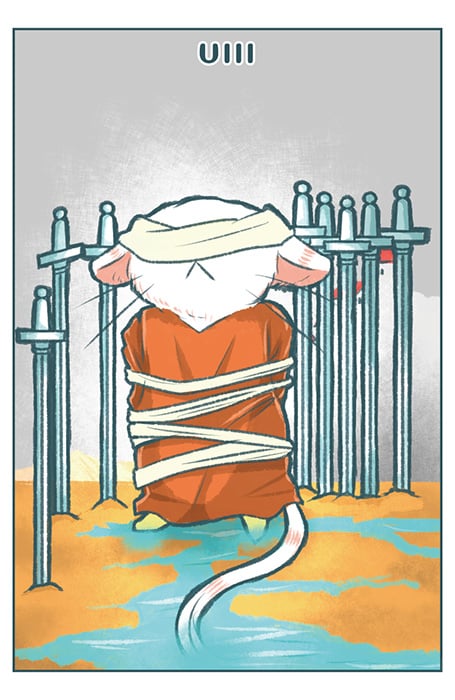

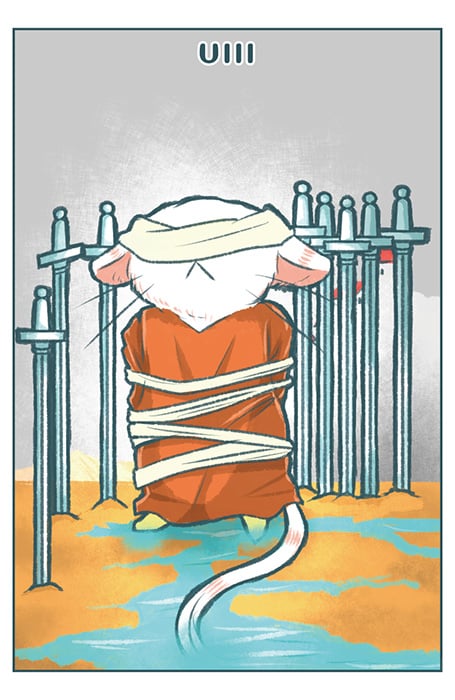

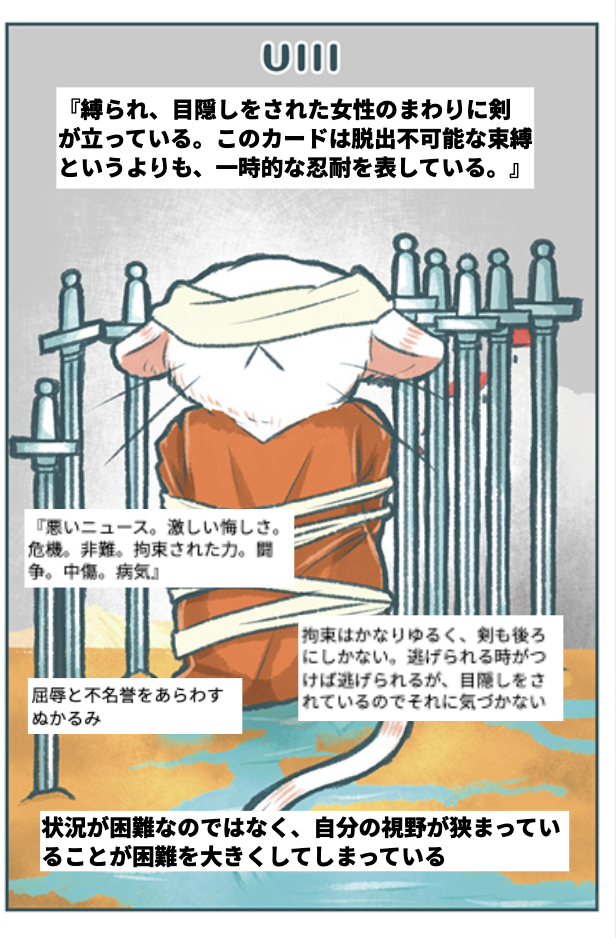

同じようにソードの8のカードもじっくりよくみてもらうと、拘束もめちゃくちゃいい加減だし、彼女の前に剣はおかれてないんだよね。

あ。ほんとだ。縄も目隠しもゆるゆるだね。これなら簡単に逃げられそうだし、ソードの8、っていってるぐらいだから後ろにしか剣がないんだろうね。

でもこの人、目隠ししちゃってるから、状況が見えないから追い詰められてるように感じちゃってるんだろうね

そうなんだ。ソードの8は実は一番の問題はこの人が目隠しをされてしまってることなんだ。ソードの2では目隠しは「物事に集中する」といういい意味でつかわれていたけど、ここでは視野が狭くなっていて、自分で自分を追い込んでしまってるってことに使われてるね。

ソードの10は…もう見るも無惨な感じだから、そういう破滅にむかってしまうのは、自分の視野が狭くなってしまって、勝手に追い込まれちゃったって思っちゃうからってことなのかな。

そういう解釈も十分可能だろうね。このカードに限った話じゃないけど、カードをじっくりみてみることで、最初見たときとは随分違う印象を持つカードもたくさんあるよ。困った時は細部までカードを観察してみることも大切だよ。

各スートの8の一般的な意味

各スートの8はそれぞれのスートが、各スートの完成のためにはどのような転換が必要かを描いたカードになります。

小アルカナにおいて、各スートの完成は、10のカードに描かれています。10のカードへと向かっていく転換点であると考えてもいいかもしれません。

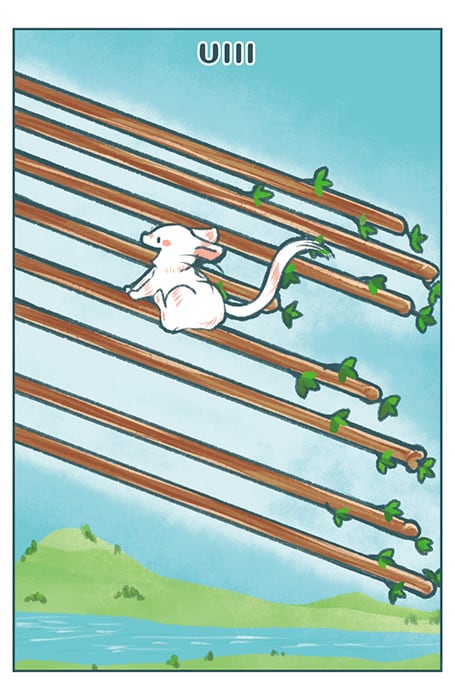

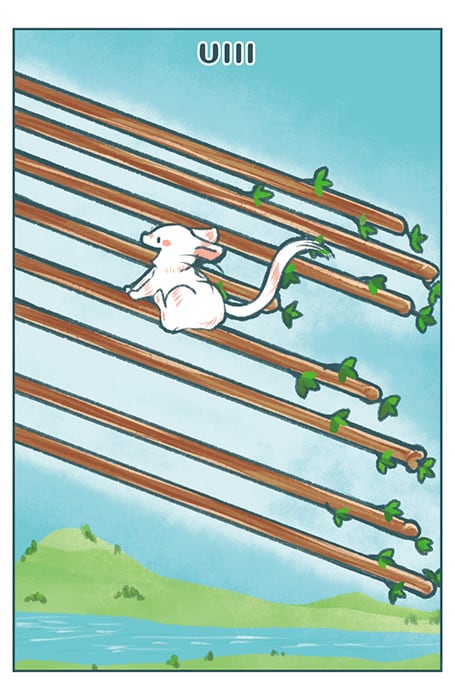

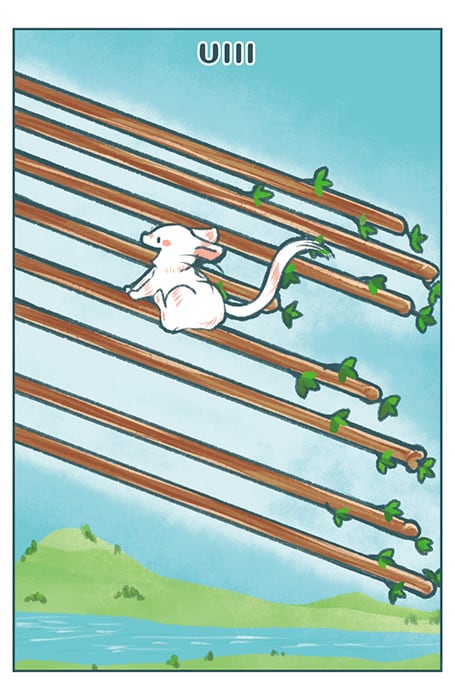

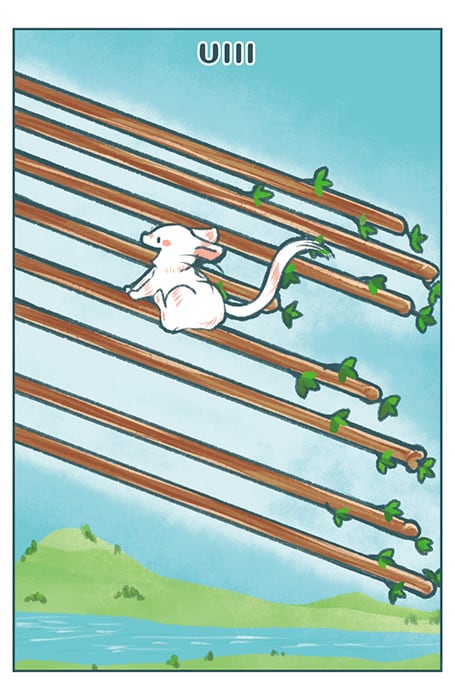

ワンドの8では一定の方向に向かって飛んでいく8本の棒が描かれています。

ワンドの10ではそのエネルギーが無限に消耗されてオーバーワークになってしまうことが描かれていますが、そのためにはエネルギーを一つに集中することが大切です。目的がきまったらそれにむかって全エネルギーを集中させ、すばやく変化を起こしていくことが大切だと伝えているカードです。

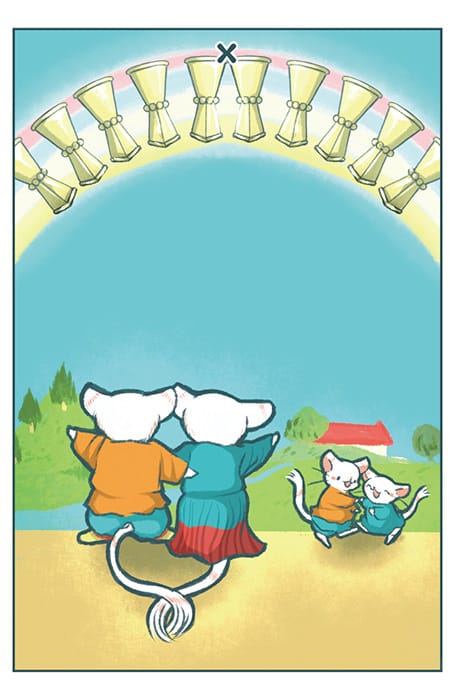

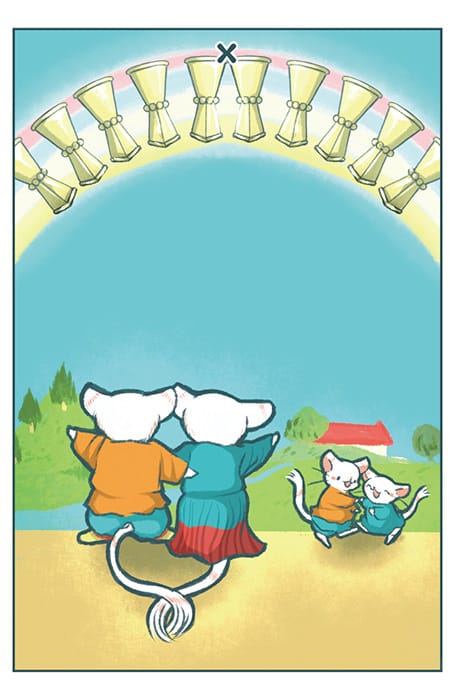

カップの8では、完全無欠の8つのカップを背に歩き出す男が描かれています。カップの10では若い夫婦と子供たちという新しい家族の絆が描かれています。新しい絆をつくるためには慣れ親しんだ大切な絆(例えば生まれ育った家族など)からどこかで脱却する必要があることをこのカードは描いているのかもしれません。

ソードの8では、拘束された女性が描かれています。一見、危機的な状況に見えますが、拘束はかなりいい加減で、彼女の逃走をはばむ剣は後ろにしかおかれていません。彼女を追い込んでいるのは状況ではなく、彼女自身の目が塞がれてしまっていること、つまり、彼女の視野が狭くなってしまっていることです。ソードの10では悲劇的な結末を迎えます。勝ち続けることが求められるソードにとって、悲劇は周囲からもたらされるのではなく、自分自身の視野が狭くなった時にこそおこることが暗示されているようです。

ペンタクルの8ではコツコツと金貨を作る若者が描かれています。ペンタクルの10では富を築き上げ、継承していく姿が描かれています。その財産は日頃のコツコツとした鍛錬が礎にあることをこのカードは教えてくれています。

難解でわかりにくいカードも多い、8のカードですが「10にむかっていく転換点である」ということと、絵柄の細かいポイントも含めた観察によって理解がしやすくなるのかなと思います。

エクササイズ1

正位置・逆位置の一般的な意味について、カードの絵をみて考えてみましょう。

いったん、自分の言葉でまとめてみてから次に読み進むことをお勧めします。

それぞれのカードの意味を類推してみよう!

- それぞれのスートのカードの正位置はどんな意味だと思いますか?カードの絵やここまでの説明を参考に自分の言葉で考えてみましょう。

- それぞれのスートのカードの逆位置はどんな意味だと思いますか?カードの絵やここまでの説明を参考に自分の言葉で考えてみましょう。

逆位置については、過剰・不足それぞれ考えましょう。 - 逆位置が必ず悪い意味というわけではありません。逆位置のこのカードがいい意味や、アドバイスで出てきた場合どのように読めばいいでしょうか?考えてみましょう

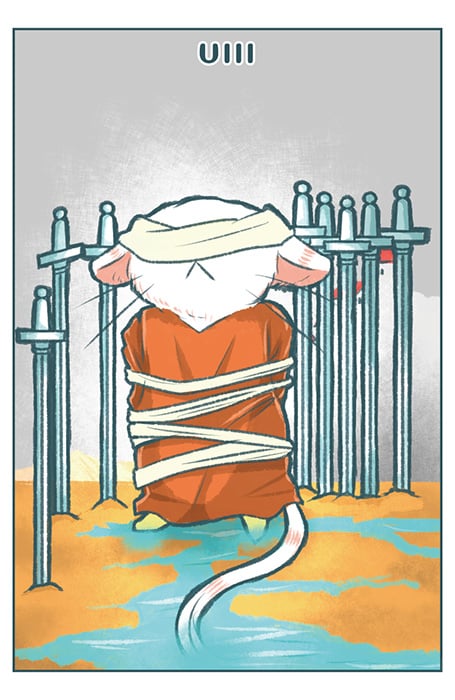

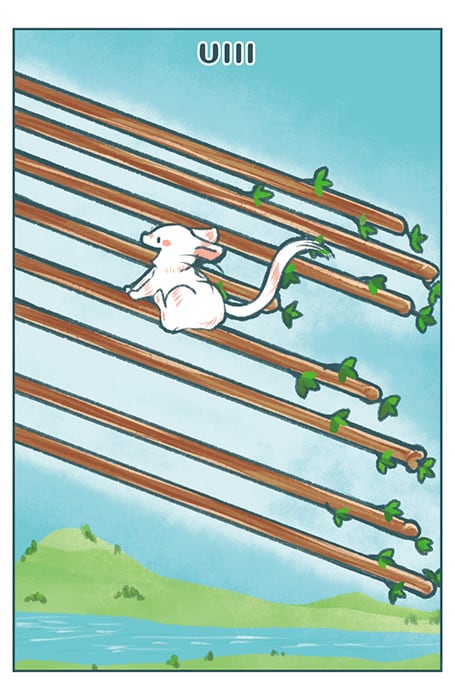

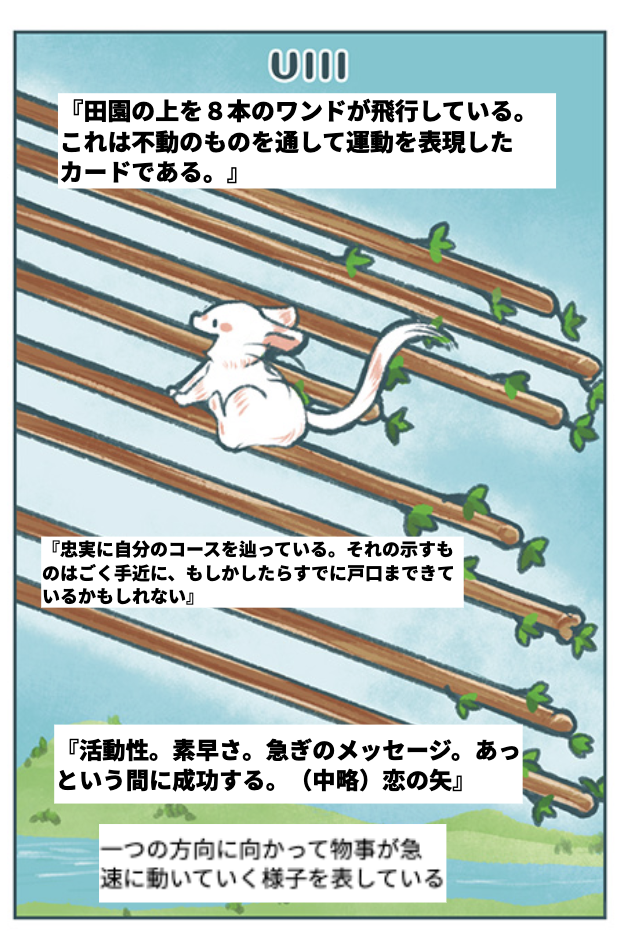

ワンドの8 図柄の解説

のどかな田園風景の上を、8本のワンドが平行に並んで飛んでいます。まるで漫画の集中線のようなカードです。

アーサー・ウェイトはこのカードに対して『不動のものを通して運動を表現したカードである』と述べており、『活動的・素早さ・急ぎのメッセージ』という意味を加えています。さらには、『恋の矢』というロマンチックな注釈も書いています。これは、このカードが一つの方向に向かって情熱的に、迅速に物事が進む様子を描いたものであることをあらわしています。

ワンドの8は迅速な変化をあらわします。エネルギーの方向を 集中させる必要があること、そして それを迅速に働かせる必要があることを示唆しています。

キーワード

急変・迅速

正位置

「急変・迅速」が中庸にはたらいていると解釈します。自分の気持ちや、やりたいことがはっきりして、そこにむけて勢いよく進んでいけることを表します。

あなたが思っているよりも物事は素早くすすんでいきそうです。

逆位置

「急変・迅速」が過剰や不足にはたらいていると解釈します。過剰の場合は、悪い意味での状況の急変が予測されます。予想外のことで状況が変わり、これまでの捉え方とは違う捉え方が求められています。

不足の場合には結果にいたるまでにだらだらと時間がかかりそうなことを寓意します。

逆位置を不足として読む場合

思ったよりも事態の進行が遅いこと、問題の解決には時間がかかること、予想した効果が得られないことなどを表します。急展開・急速な事態の進展は望めないことを表しています。

逆位置を過剰として読む場合

状況の変化が早すぎて追いつけないことを表します。変化を望む人が多い一方で、早すぎる変化は混乱を招きます。恋愛にしても仕事にしても、想定しているよりも早すぎる変化がおこってしまったことが問題を引き起こしていることを示しています

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

急を手放す必要があることが警告されています。今すぐ解決して欲しい、いつまでに解決してほしいなど期限を設定して解決させたい問題はたくさんあると思います。ですが、今は焦らず、のんびり構えることが大切だと告げられています。

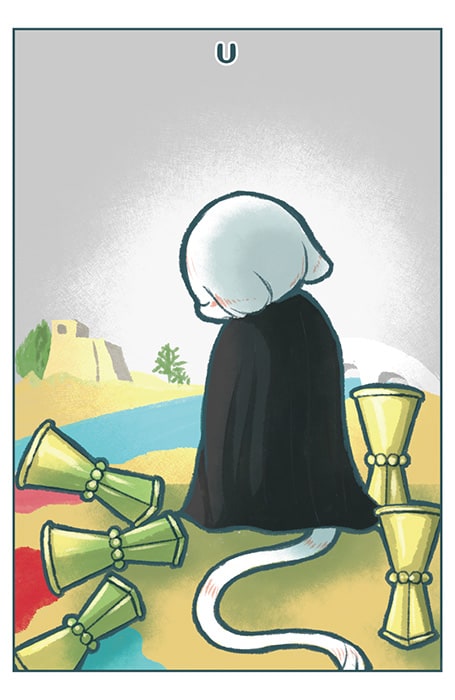

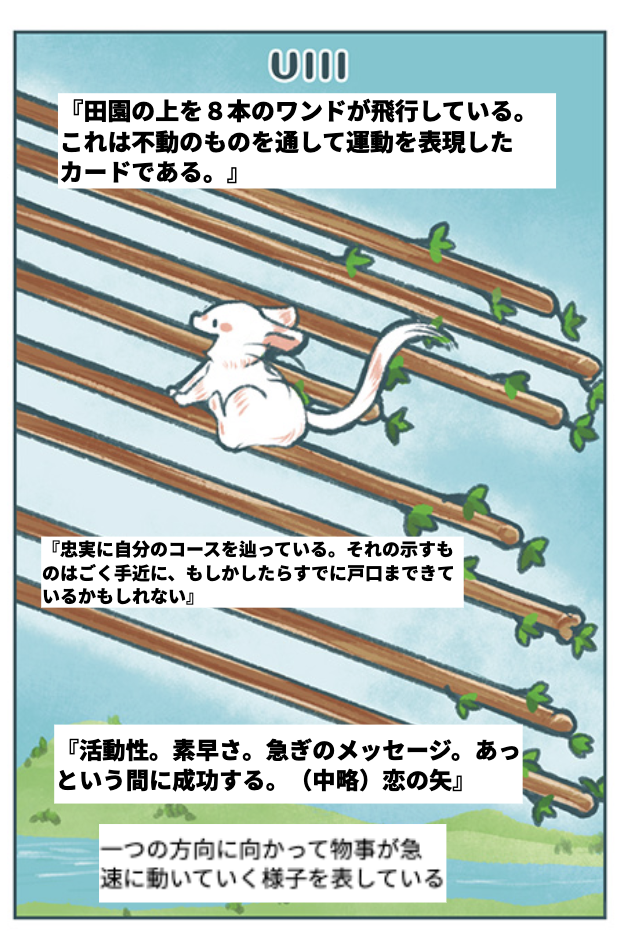

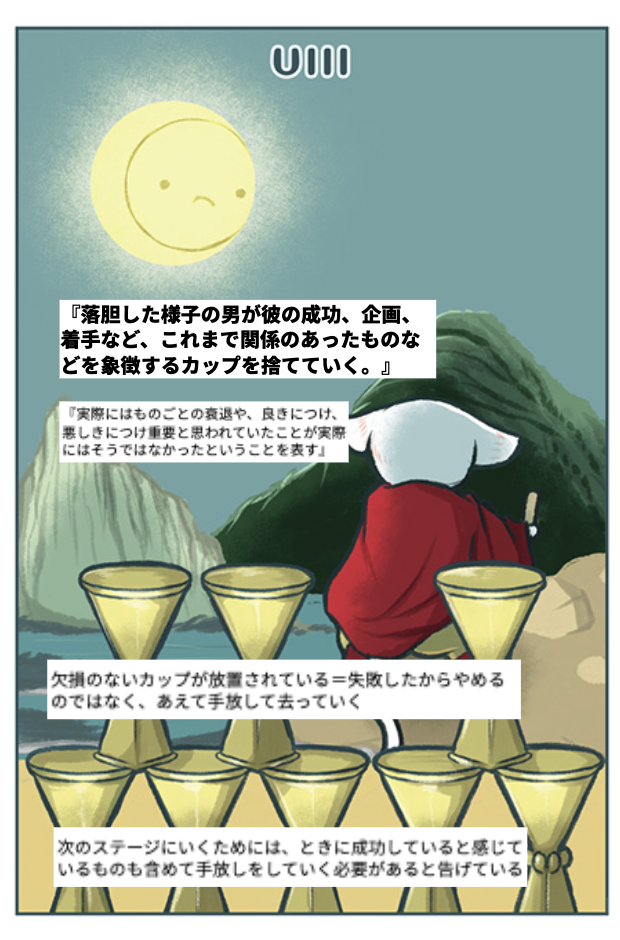

カップの8 図柄の解説・一般的な意味

欠損のない、8つのカップに背を向けて、一人の男が旅立つ姿が描かれています。アーサー・ウエイトはこのカードに対して『落胆した様子の男が彼の成功、企画、着手など、これまで関係のあったものなどを象徴するカップを捨てていく』と解説を加えています。中身が損なわれていたカップを見つめていた5のカードとは対照的に、カップの8では「成功」すら入れられていたかけのないカップにめもくれず、男は旅立っていきます。

どれほどうまくいっていることであっても、新たなステージにいくためにはどこかで手放す必要があることを教えてくれているカードです。新たなステージへの旅立ちや、手放しを意味するカードです。

キーワード

解放・出発

正位置

今あるものを手放して次にむかう時がきています。

このカードは対象が人にしろ、仕事にしろ、モノにしろ、あなたが慣れ親しんだものをあなたの決断で手放していくことで次に進めることを示唆しています。

逆位置

逆位置の場合には「手放し」や「離脱」が過剰や不足にはたらいていると解釈します。過剰の場合は、「手放し」という前向きなものではなく「逃避」になってしまっていないかという警告です。不足の場合は「手放し」の時がきているのに、そのものごとに執着してしまっていることへの警告です。

逆位置を不足として読む場合

今手にしているものへの執着が問題解決を遅らせていることを示唆しています。表面上うまくいっていても、手放さなければいけないことはあります。手放すべきものを手放すことができていないことが忠告されています

逆位置を過剰として読む場合

度を越した手放し、リセット癖が状況を悪化させていることが示唆されています。手放しは大切なステップではありますが、結果がでていないことで自棄になって全て捨ててしまう「自暴自棄」とは違います。すぐに見切りをつけるのではなく、いったんじっくり状況を眺めた方がいいことが示唆されています

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

今は何かを手放したり、やめたりすることを判断するタイミングではないことが告げられています。一見うまくいっていないことであったとしても、しばらくは続けてみて様子を見る必要があることが告げられています。また、すぐに自棄を起こさないことの大切さが示唆されている場合もあります。

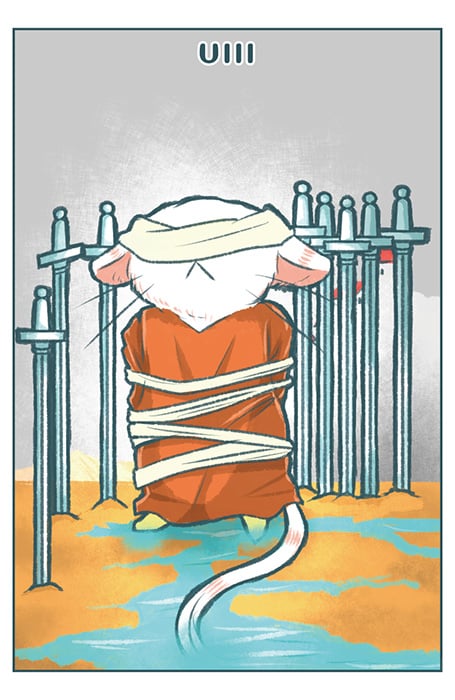

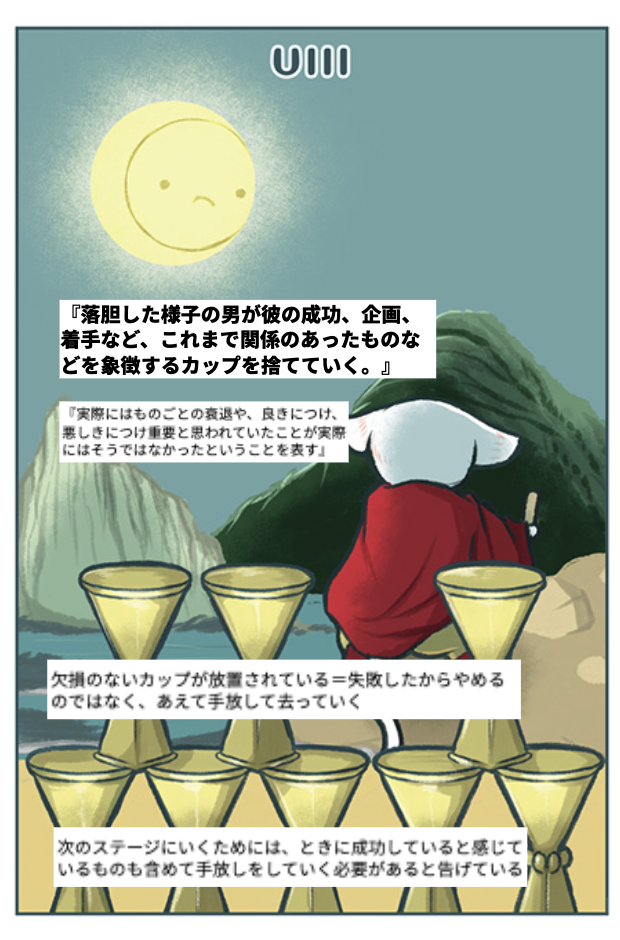

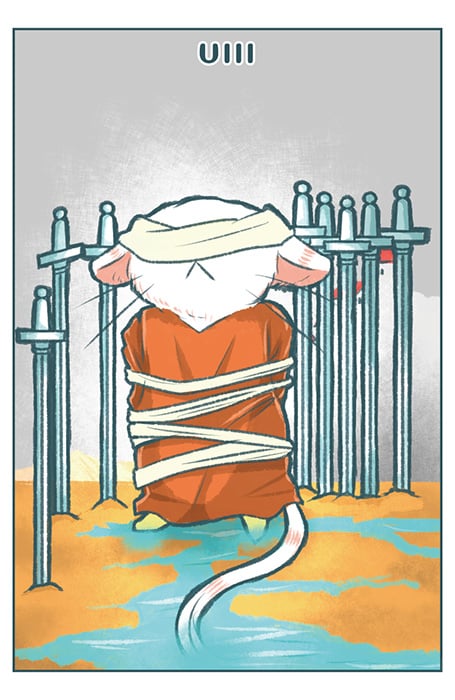

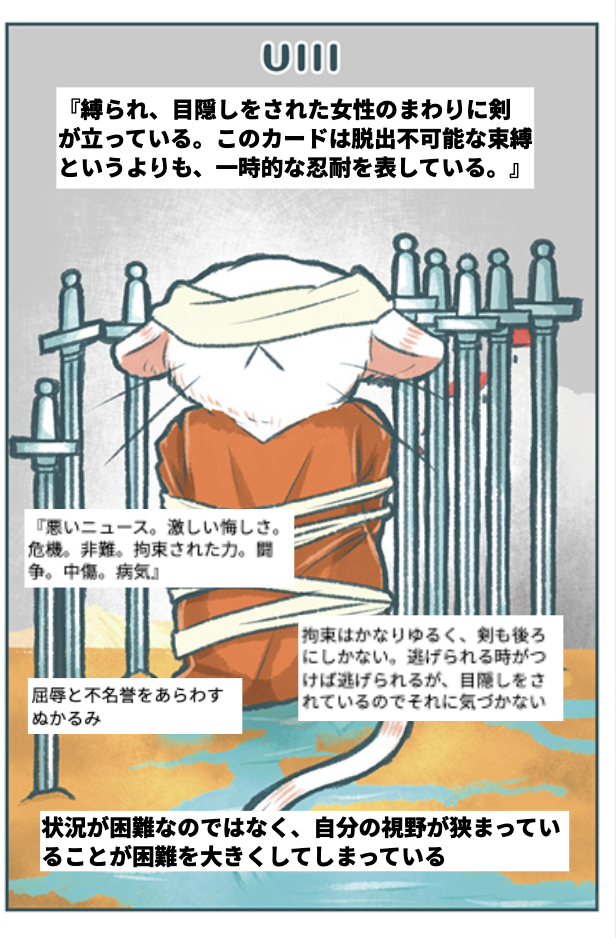

ソードの8 図柄の解説・一般的な意味

屈辱を表すぬかるみの中で女性が 拘束されています。

アーサー・ウェイトはこのカードに対して『縛られ、目隠しをされた女性のまわりに剣が立っている。このカードは脱出不可能な拘束というよりも、一時的な忍耐を表している』と解説を加えています。

一見ピンチに見えるこのカードですが、拘束はいい加減で、彼女のいくてをはばむソードは後ろにしかありません。 逃げ出そうと思えば逃げ出せる状況です。

ただし、そのためには彼女が、自分の目隠しをなんとかはずして、周囲の状況を知ることが必要です。視野がせまくなってしまっていることで自分で自分を危機に追い込んでしまっていることに対する警告を描いたカードです。

キーワード

狭窄・拘束

正位置

正位置の場合は「拘束」「膠着」というこのカードのキーワードが中庸にはたらいていると解釈します。ここでの問題は、実際に問題の解決が難しいことではなく、対象者が(実際以上に)問題の解決がむつかしい、と強く感じてしまっていることです。ソードの8は、自らが思い込んだり、考え過ぎたりすることで、かえって、解決策がみえなくなってしまっていないか、自分で自分のハードルをあげて不自由においこんでしまっていないかを示唆しています。

逆位置

逆位置は束縛からの解放を示唆します。

問題を乗り越える一番簡単な方法はそれを問題だと認識しないことです。

思考のこだわりや、無理だと感じていた意識の檻から解放され、問題解決や自由にむけた第一歩が踏み出せるようになることが示唆されています。

逆位置を不足として読む場合

視野が狭くなっている状態から抜け出せて、問題に対する解決策が見えてきたことが示唆されています。一見どうしょうもないと思える状況でも、視野をひろげたり、周囲に遠慮なく助けを求めることができればなんとかなることも多いです。

逆位置を過剰として読む場合

このカードは正位置での意味が、過剰に視野が狭まってしまっている状況をあらわします。そのため、逆位置では不足を中心にリーディングすることが多いです。

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

困難な状況に直面しても、そこにハマりすぎず、ちょっと距離を置いて客観的に問題を眺めることで解決策が見えてくることが示唆されています。また、助けがないと思える状況でも勇気をもって周囲に助けを求めることで活路が開かれることを告げている場合もあります。

ペンタクルの8 図柄の解説・一般的な意味

無心に作業をする若者の様子が描かれています。

アーサー・ウェイトはペンタクルの3の解説で『(ペンタクルの8では)徒弟もしくは素人であったものが(ペンタクルの3では)専門家になっている』と表現しています。

また、カードそのものの解説にも『仕事。雇用。進行。』『職人基質』『準備段階にある人』という解説を加えています。

この若者は、自分の目的の達成のために地道に修練を積み重ねている最中なのです。ペンタクルの8は成果を意味するカードではなく、成果に向かう途上のカードです。

大きな成果のために 必要なものは、日々のコツコツした 作業であることを教えてくれています。

キーワード

鍛錬・修行

正位置

修行中、鍛錬中、準備中であることが中庸にはたらいていると解釈します。

何かの分野に打ち込んで修練をすること、今すぐの成功ではなく、まずはスキルを積み上げること、努力をすることが求められていることが描かれています。また、今自分の進んでいる方向性は正しいため、安心してその道に専心してかまわないことも告げています。

逆位置

修行中、鍛錬中、準備中であることが過剰や不足ではたらいていると解釈します。

過剰の場合には、本当は実行のフェーズに移さないといけないにもかかわらず、「自分にはその力がない」と思い込み、「勉強すること」「鍛錬すること」に逃げていることを示唆しています。不足の場合には、今はまだ準備やスキルアップの時期であるにもかかわらず、結果を出したくて焦ってしまっている状況が示唆されます。

逆位置を不足として読む場合

努力や忍耐が不足していることが忠告されています。今実現したいと思っていることを実現するには面倒くさがらずに問題に対してしっかりとむきあって努力することが必要であると告げられています。

逆位置を過剰として読む場合

努力することや自分磨きにこだわりすぎて、実行のタイミングを逃していることがかえって問題を悪化させていることが示唆されています。人間関係でも、仕事でもやりたいことのために努力をすることは大切ですが、完璧でなければ動けない、という状況になると本末転倒です。準備から実行のフェーズにうつるべきだといわれています。

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

勉強や準備を進めるよりも実行のフェーズに移すべきだとアドバイスをされています。過剰のところでも述べましたが、ペンタクルの8で描かれている徒弟はいつか「プロ」になります。そしてそれは、自分自身が「できる」と許可をしたときなのではないかとおもいます。実力が足りないことが問題なのではなく、自分自身に「実行」の許可を出せていないことが問題だとカードは告げています。

3.各カードの状況別の意味

今度は状況別の意味だね。カードとしてのイメージがつかみにくかったのはワンドの8とかソードの8だったけど、状況別の意味で読もうとしたらペンタクルの8は仕事っぽすぎて恋愛とかだと読みにくい気がするなあ

迅速な変化をあらわすワンドの8とか、視野がせまくなっちゃってるソードの8は意味がちょっと抽象的な分、いろんな状況に適応しやすそうだけど、確かにペンタクルの8はお仕事っぽすぎて読み替え難しいかもね。

逆にカップの8はなんか「お別れ」って感じがして、お仕事とかで読むにはちょっとセンシティブすぎる気がするんだよね。

まあ、どのカードも単体だと意味はとりにくくて、周りに出てきたカードや鑑定を行なっている状況によって意味がかわってくるけど、仕事や恋愛のイメージが強すぎるカードは読み替えが難しく感じることもあるかもね。

でもたとえば、ペンタクルの8も「コツコツと時間をかけてゆっくりとりくんでいく」って考えたら人間関係にも活かせるんじゃないかな?

なるほどね。一気に進む恋愛もいいけど、ちょっとずつ仲良くなっていくのも素敵だもんね。

そうだね。カップの8も、お別れ、って捉えちゃうと恋愛とか人間関係っぽいけど、「まだうまくいってるプロジェクトから手をひく」みたいに「手放し」する対照を仕事にしたら十分イメージは湧くんじゃないかなと思うんだ

たしかにそうかもね。カードが表してるのは単なるキーワードだから、それを僕自身の言葉でいろんな状況に言い換えていくことそのものが大切なんだね

エクササイズ2:恋愛・仕事などそれぞれの状況ごとの意味をまとめてみよう

カードの仕事・恋愛・家庭生活など状況ごとの意味をそれぞれのカードの絵をみながら考えてみましょう。

いったん、自分の言葉でまとめてみてから次に読み進むことをお勧めします。

- それぞれのカードが仕事に関する相談で出てきた場合は、どんな意味だと思いますか?正位置・逆位置それぞれ考えてみましょう。逆位置については過剰・不足・アドバイスでそれぞれ考えてみましょう

- それぞれのカードが恋愛に関する相談で出てきた場合は、どんな意味だと思いますか?正位置・逆位置それぞれ考えてみましょう。逆位置については過剰・不足・アドバイスでそれぞれ考えてみましょう

- それぞれのカードが結婚生活・家庭に関する相談で出てきた場合は、どんな意味だと思いますか?正位置・逆位置それぞれ考えてみましょう。逆位置については過剰・不足・アドバイスでそれぞれ考えてみましょう

ワンドの8の状況別の意味

ワンドの3の仕事での意味

正位置

- いい意味で状況が素早く順調に進んでいく

- 予想していたよりも早く商談やプロジェクトが進んでいく

- ビジネスチャンスが急に到来する

逆位置

逆位置を不足として読む場合

- 物事の進行が遅い

- 時代の変化にとりのこされてしまう

- 商談やプロジェクトがなかなか進まなくて停滞する

逆位置を過剰として読む場合

- 変化が早すぎて、対応ができない

- 需要が急に強くなりすぎて供給がおいつかない

- 仕事量に対してマンパワーが圧倒的にたりず、対応しきれない

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

- 焦らずに状況を注視することが大切

- 予定どおりプロジェクトを進めることに固執せず、状況に合わせて進捗を変えていく

- 目先の流行り物に飛びつきすぎないようにする

ワンドの8の恋愛での意味

正位置

- 一目惚れ。情熱的な恋のはじまり

- 急展開がおこって、二人の関係が急接近する

- 急速に発展していく関係

逆位置

逆位置を不足として読む場合

- 関係の発展がなかなか進まない

- 相手からのレスポンスが遅くてイライラがつのる

- 関係発展のためのチャンスがめぐってこない

逆位置を過剰として読む場合

- 展開が早すぎて追いつけない恋愛

- 自分の気持ちの急な変化に戸惑いが大きい

- こちらの心の準備ができていない状況でガンガン踏み込まれて戸惑いを感じる

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

- 焦らず二人の関係性を大切にしていくことが大切

- 時間をかけてゆっくり育てていく恋愛

- 世間一般での恋愛のペースや情報にまどわされず自分のペースで進むことが大切

ワンドの3の家庭・結婚での意味

正位置

- とんとん拍子に結婚までの話が進んでいく

- 慌ただしい状況の変化が家族に訪れる

- これまで望んでいたことが急に叶う

逆位置

逆位置を不足として読む場合

- 結婚までの具体的な話がなかなか進まない

- 家族に関する問題や課題がなかなか解決にむかわない

- ライフステージの変化に対して十分な準備ができていない

逆位置を過剰として読む場合

- 結婚まで急に話がすすみすぎて心の準備ができていない

- 家族の急な昇進や進学が決まり、慌ただしい状況になる

- 変化が大きく、慌ただしく、落ち着かない家庭生活

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

- 結婚の時期を焦るよりも、両家・二人が納得する道を選ぶ

- 結果を焦るよりも、家族のペースを大切にする

- 世間で言われていることよりも、自分たち自身のペースを優先する

カップの8の状況別の意味

カップの8の仕事での意味

正位置

- 手放しをする必要がでてきている

- うまくいっているものであっても、終了させる必要がある仕事がある

- これまでの業態から離れて新しいことに向かう必要がある

逆位置

逆位置を不足として読む場合

- 過去に縋り付いて、変化を受け入れることができない

- 状況の変化に対応することができていない

- 不要な仕事をいつまでもやり続けてしまっている

逆位置を過剰として読む場合

- まだ結果が出ていないことに対して終了の見切りが早すぎる

- 方針の転換が早すぎることがビジネスに悪影響を与えている

- 自分の仕事の方向性をコロコロ変えすぎていることが状況を悪化させている

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

- 今は思い切った手放しよりも、少し様子をみる方が大切

- まだ今考えている仕事を終わらせるタイミングではない

- 結果がでなくても、すぐに判断をせず、慎重に行動する必要がある。

カップの8の恋愛での意味

正位置

- 関係は悪くないのだが、次の相手を考える必要がでてきている

- 今いるコミュニティとは別のコミュニティで出会いを探したほうがいい

- 長年の思いを手放すことで幸せにつながる

逆位置

逆位置を不足として読む場合

- 過去の思い出や、今の関係に固執することが恋愛での幸せの障害になっている

- 本当は終わらせなければいけない思いや関係を断ち切ることができていない

- 過去の関係へのこだわりが、恋愛で幸せを掴むことの障害になっている

逆位置を過剰として読む場合

- ちょっとでもうまくいかないと「もうダメ!」と思いを手放してしまうことが恋愛の発展を妨げている

- 人間関係のリセット癖が恋愛にも悪影響を及ぼしている

- まだ勝負がついていない恋愛からおりようとしてしまっている

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

- 一見うまくいっていない状況でもすぐに諦めたりせずに、落ち着いて関係をつくっていく

- まだ思いを手放すべきタイミングではない

- これまでの自分を否定するよりも、ありのままを受け入れていくことで道がひらけていく

カップの8の家庭・結婚での意味

正位置

- これまでの関係を一度リセットすることで、改めて幸せな結婚へと向かっていける

- 過去におこったこと、しがらみを一度断ち切る必要がある

- うまくいっていることであっても、ライフステージの変化によって手放していく必要がある

逆位置

逆位置を不足として読む場合

- 問題に目を背けてお互いの関係に固執することが本当の意味での幸せな結婚を遠ざけてしまっている

- 家族の過去の姿への強いこだわりが現在・未来の幸せの実現の障害になっている

- 現状維持に固執することがかえって家族の問題解決を妨げている

逆位置を過剰として読む場合

- ちょっとしたことで自棄になって、関係の放棄をするのをやめる

- うまくいかないことがあって自棄になってしまっている

- 家族そのものから目を背けてしまっている

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

- 一見うまくいかないように思えること、嫌気がさしてしまったことについても今はまだ手放すタイミングではない

- 手放しや関係の放棄を選択するまえに、今一度じっくりと問題に向き合う必要がある

- 結婚や家族の問題にしっかりと向き合えるようになった

ソードの8の状況別の意味

ソードの8の仕事での意味

正位置

- 情報不足によって窮地に陥っている

- 思い込みに囚われてしまっていて、解決策がみえなくなっている

- 本当は解決策があるのに、自分ではどうしょうもないと思い込んでいる

逆位置

逆位置を不足として読む場合

- 行き詰まった状況を解決する情報を入手することができる

- 手詰まりだと思っていたことに思わぬ解決策がみつかる

- これまでできなかったことができるようになる

逆位置を過剰として読む場合

- このカードは正位置での意味が、過剰に視野が狭まってしまっている状況をあらわします。そのため、逆位置では不足を中心にリーディングすることが多いです。

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

- 状況が悪いのではなく、情報が不足していると自覚する

- 「なんとかなる」と決めて、色々な解決策を模索する

- 様々な角度から問題をながめるなど、視野を広めることで問題を解決することができる

ソードの8の恋愛での意味

正位置

- 視野がせまくなっていることで、自分で自分を追い込んでしまっている恋愛

- 相手との関係に固執してしまっていることで、絶望してしまっている

- (実際には対応ができるはずなのに)自分の力ではどうしようもないと感じている

逆位置

逆位置を不足として読む場合

- 膠着した状況を抜け出すことができる

- うまくいかないと思っていた恋愛に対して、ふと、関係を発展させる方法に気がつく

- 思い込みや視野の狭さが外れて、自分の思う通りに恋愛を進められるようになる

逆位置を過剰として読む場合

- このカードは正位置での意味が、過剰に視野が狭まってしまっている状況をあらわします。そのため、逆位置では不足を中心にリーディングすることが多いです。

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

- 相手との関係に固執するよりも、「幸せな恋愛」に視野を広げてみることで、解決策が浮かぶ

- 「自分で関係を発展させていける」と決めることで簡単に解決策が見つかる

- 状況は決して悪いわけではなく、自分の視野が狭くなっていることが原因だと自覚できれば問題は解決する

ソードの8の家庭・結婚での意味

正位置

- 自分たちの視野がせまくなっていることが、結婚に関する問題解決を阻害している

- 一見どうしようもないが、視野を広げることによって解決ができる問題に直面している

- 状況は困難だが、多角的に問題を見ることが求められている

逆位置

逆位置を不足として読む場合

- 追い込まれた状況から解放され、結婚に向かってうまく進んでいくことができる

- 視野がひろがることによって、簡単に問題が解決することができるようになる

- これまで悩んでいた課題からあっさりと解放される

逆位置を過剰として読む場合

- このカードは正位置での意味が、過剰に視野が狭まってしまっている状況をあらわします。そのため、逆位置では不足を中心にリーディングすることが多いです。

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

- 一見追い込まれているように感じられるが、視野を広げることで解決ができる

- 結婚や家庭に関する自分の思い込みに自覚的になることが求められている

- 今直面している問題からあっさりと解放される

ペンタクルの8の状況別の意味

ペンタクルの3の仕事での意味

正位置

- 今はすぐに結果はでないが、時間をかけてとりくむことで確実に成果をつむことができる

- 今の環境に身を置くことによって成長していくことができる

- 少しずつだが着実に結果への手応えを感じることができる

逆位置

逆位置を不足として読む場合

- まだ結果を手に入れられるほどの実力がないにも関わらず焦ってしまっている

- 面倒くさがらずに日頃の仕事に打ち込むことが今は必要

- スキルアップのための勉強から逃げてしまっていることへの警告

逆位置を過剰として読む場合

- もう、十分成果を手に入れることができる実力があるにも関わらず、挑戦する勇気がない

- 準備段階ではなく実行段階にきているのに実行にうつせていない

- 今はスキルアップの勉強をするよりも、仕事そのものに打ち込んだほうが成果がでる

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

- 努力すること、修練することそのものを目的化しないように気を付ける

- 面倒くさがらずに学び続ける姿勢が大切

- いつまでも準備中ではなく、実行に移すことも考えなければいけない

ペンタクルの3の恋愛での意味

正位置

- あせらず、信頼関係を築いていくことによって関係を発展させていくことができる

- 着実に発展していっている関係

- 少しずつアプローチをしていくことで関係を発展させていくことができる

逆位置

逆位置を不足として読む場合

- 関係を発展させていくためのスキルが不足している

- お互いの信頼関係がまだできあがっていないのに焦ってしまっている

- まだ十分仲良くなっていないのに、恋愛としての脈があるかないかを気にしすぎている

逆位置を過剰として読む場合

- 自分磨きや、恋愛に対するハードルを自分であげすぎてしまっていることが妨害になっている

- 今の自分のままで十分魅力的だと自覚することが大切

- 相手への信頼をつくりあげるよりも、積極的なアプローチが今は求められる

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

- もう十分関係性はできているので、思い切った行動をすることで恋愛に発展していける

- 自分は今のままでは恋愛対象としては不十分だ、と考えることが恋愛の発展を妨げてしまっている

- 付き合いがはじまっても、信頼関係の構築を怠らないほうがいい

ペンタクルの8の家庭・結婚での意味

正位置

- 少しずつ着実に、幸せな結婚に向かっていける二人

- 日頃の行いが、家族の信頼や愛情を育んでいる

- 安心して自己実現にうちこむことができる家庭

逆位置

逆位置を不足として読む場合

- まだ十分な準備ができていないにもかかわらず焦ってしまっている結婚

- 派手なパフォーマンスよりも、日頃の小さな行動の積み重ねが家族の絆を強くすることを意識する

- お互いのことを大切にするための具体的な行動が不足している

逆位置を過剰として読む場合

- もう準備は十分できたので、結婚への具体的な話を進めていくべき

- いつまでも、相手は子供だと思って接しすぎていることが、子供達の成長を妨げてしまっている

- 努力すること、勤勉であることそのものが目的になりすぎていないか、家族への接し方や教育方針を見直す必要がある

逆位置を前向きな意味やアドバイスとして読む場合

- 今はあれこれ準備を進めるよりも、思い切った行動・実行が求められている

- プレゼントや旅行などでポイント稼ぎをするよりも、日頃の小さな積み重ねで家族への愛情や信頼を獲得していくことが大切

- 家族の成長を信じて、あえて手を抜くことも今は求められている

1 小アルカナ8のカードの特徴

8のカードがあらわすもの

2 各カードの一般的な意味

各スートの8の一般的な意味

ーエクササイズ1 それぞれのカードの意味を考えてみよう

ーワンドの8図柄の解説・一般的な意味

ーカップの8図柄の解説・一般的な意味

ーソードの8図柄の解説・一般的な意味

ーペンタクルの8図柄の解説・一般的な意味

3 各カードの状況別の意味

ーエクササイズ2 それぞれのカードの状況別の意味を考えてみよう

ーワンドの8の状況別の意味

ーカップの8の状況別の意味

ーソードの8の状況別の意味

ーペンタクルの8の状況別の意味